○神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則

昭和51年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3項の規則で定める法令等)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、条例第2条第1項第3号に定める要件を具備する母子家庭の母及び扶養されている児童、父子家庭の父及び扶養されている児童又は父母のない児童が通院治療を受けた時に限り、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護診療費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、1,000円とする。なお、医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により、被助成者が負担することになる費用が1,000円に満たないときは、当該金額とする。

3 条例第3条第3項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

区分 | 扶養親族等の数 | 金額 |

条例別表第1第1号、第2号の(1)に定める要件を具備する者 | 0人 | 1,695,000円 |

1人以上 | 1,695,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。) | |

0人 | 1,695,000円 | |

1人以上 | 1,695,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき580,000円とする。) |

4 条例第3条第3項第2号に規定する規則で定める額は、同項第2号に規定する扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

区分 | 扶養親族等の数 | 金額 |

条例別表第1第1号、第2号の(1)に定める要件を具備する者 | 0人 | 6,387,000円 |

1人 | 6,636,000円 | |

2人以上 | 6,636,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) | |

0人 | 6,316,000円 | |

1人 | 6,565,000円 | |

2人以上 | 6,565,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |

5 条例第3条第6項に規定する所得の範囲及びその額の算定方法は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金施行令(昭和34年政令第184号。以下「施行令」という。)第6条、第6条の2及び第6条の3の規定を準用する。

(受給者証等の交付申請)

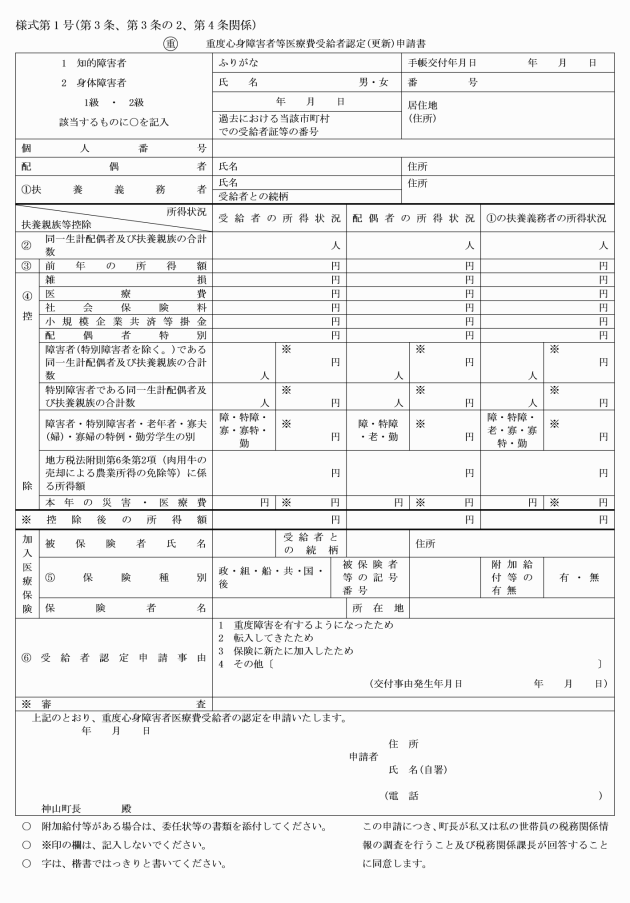

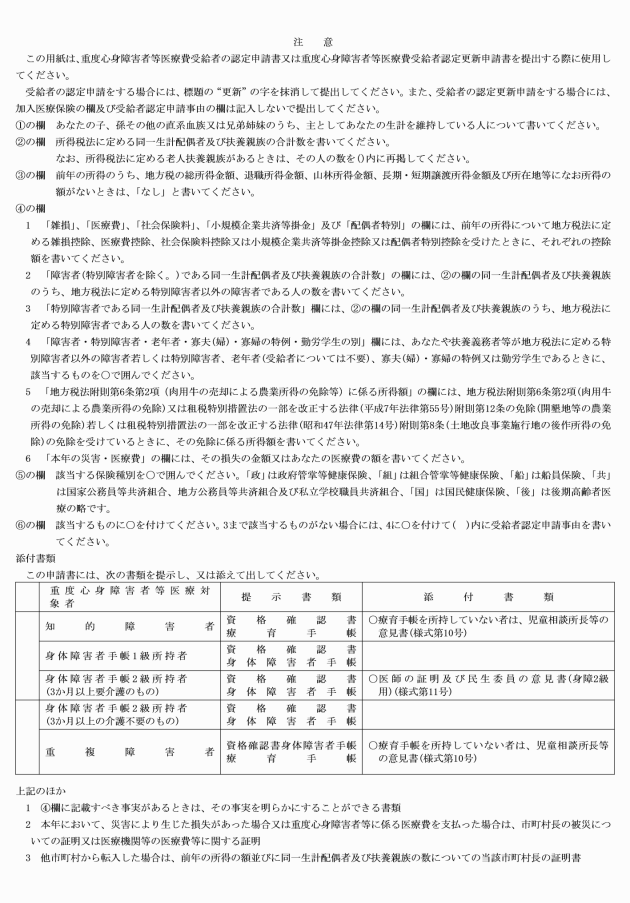

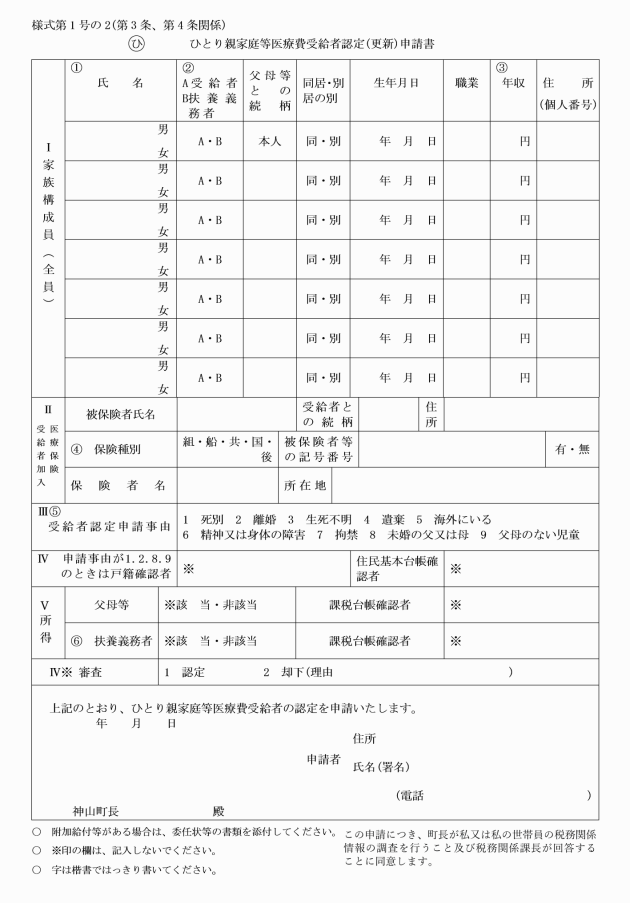

第3条 医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ条例第2条第1項第1号又は第2号に規定する重度心身障害者(以下「重度心身障害者」という。)にあっては重度心身障害者等医療費受給者認定申請書(様式第1号)を、同項第3号に規定するひとり親家庭の父母等(以下「ひとり親家庭の父母等」という。)にあってはひとり親家庭等医療費受給者認定申請書(様式第1号の2)を、それぞれ町長に提出するものとする。

(受給者証等の更新申請等)

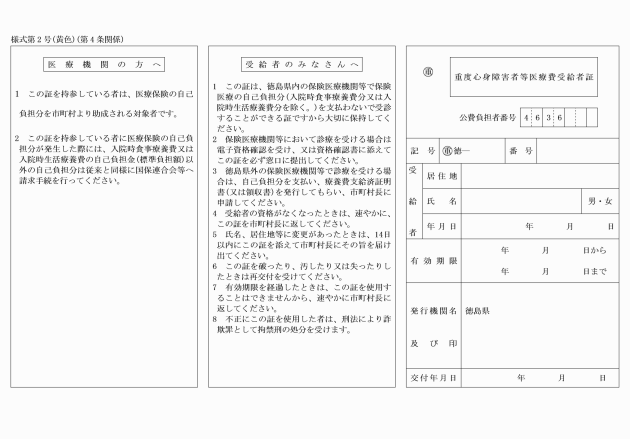

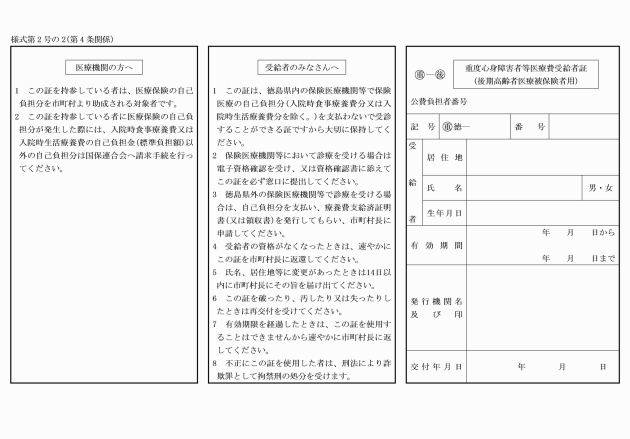

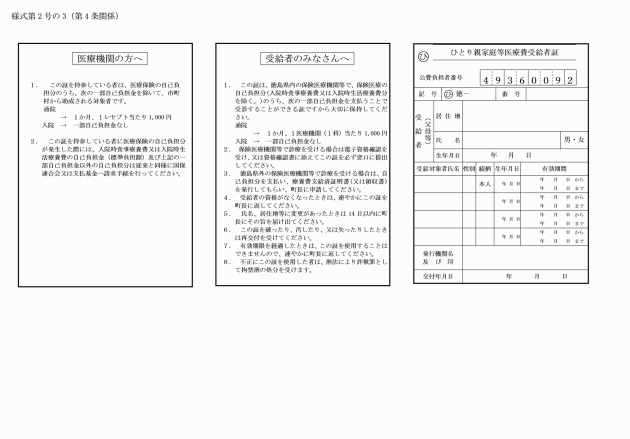

第4条 重度心身障害者等医療費受給者証(様式第2号)、重度心身障害者等医療費受給者証((後)用)(様式第2号の2)又はひとり親家庭等医療費受給者証(様式第2号の3)(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者及び重度心身障害者等医療費受給者認定書(様式第2号の4)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、重度心身障害者にあっては毎年6月1日から同月30日までの間に重度心身障害者等医療費受給者認定(更新)申請書(様式第1号)により、ひとり親家庭の父母等にあっては毎年8月1日から同月31日までの間にひとり親家庭等医療費受給者認定(更新)申請書(様式第1号の2)により、それぞれ別表第1又は別表第2に掲げる書類を添え、これを町長に提出して受給者証又は認定書(以下「受給者証等」という。)の更新を申請しなければならない。

2 受給者は、受給者証等の有効期間が満了したときは当該受給者証等を直ちに町長に返還しなければならない。

(受給者証等の交付)

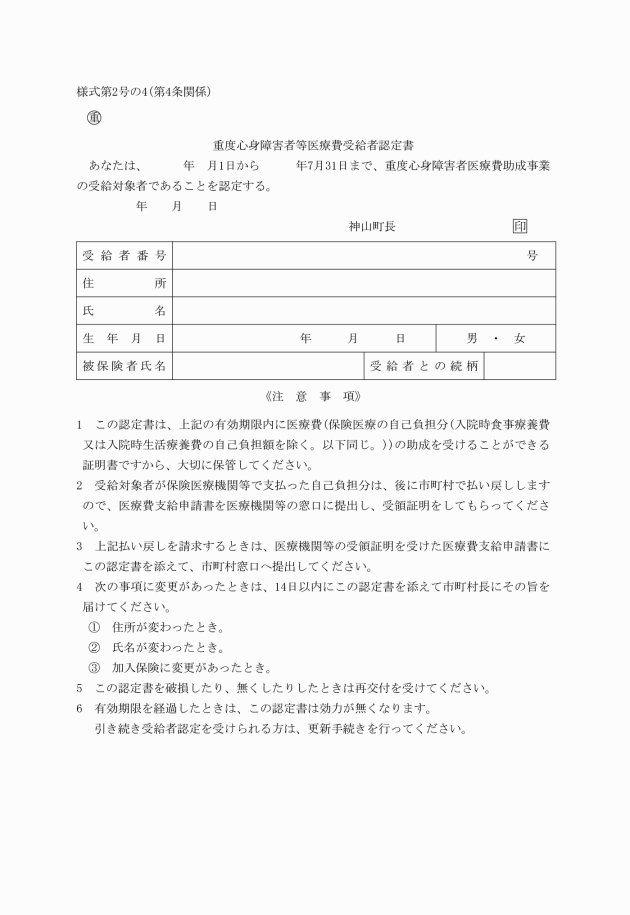

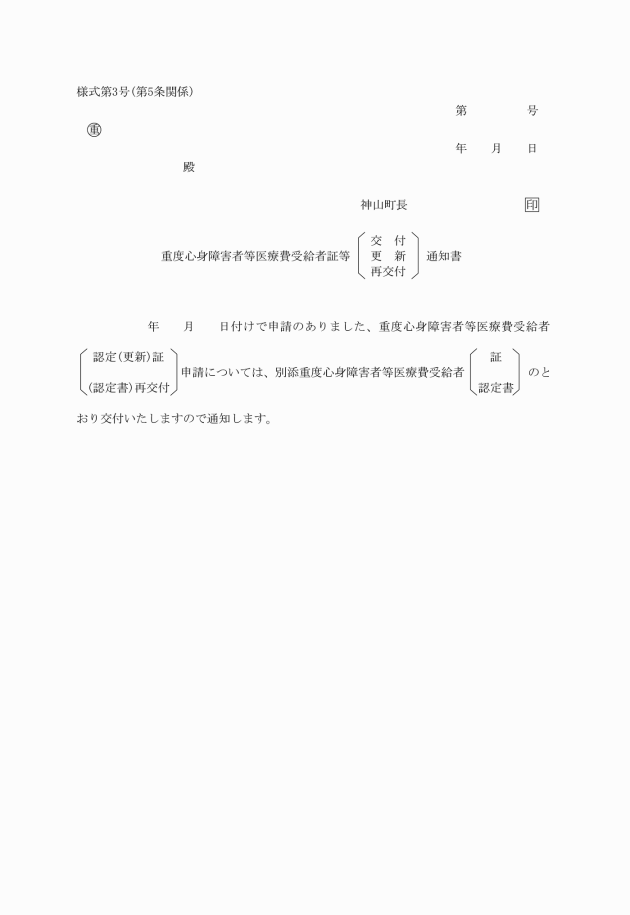

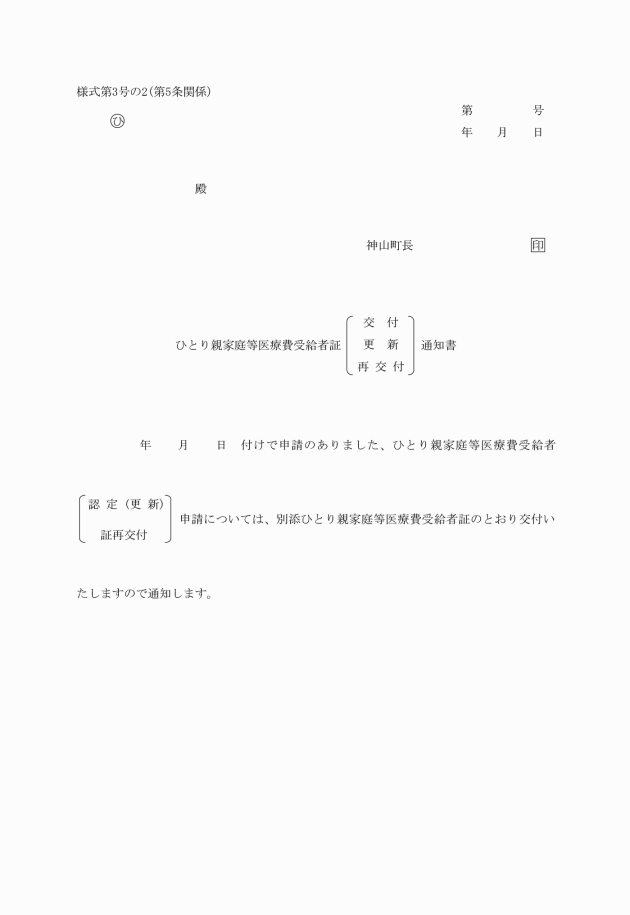

第5条 町長は第3条、第3条の2又は前条に規定する申請書に基づいて、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、重度心身障害者にあっては重度心身障害者等医療費受給者証等交付(更新・再交付)通知書(様式第3号)により、ひとり親家庭の父母等にあってはひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新・再交付)通知書(様式第3号の2)により、それぞれ受給者証等を申請者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第1項第2号に定める要件を具備する重度心身障害者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に該当する者を除く。)が医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、認定書を申請者に交付するものとする。

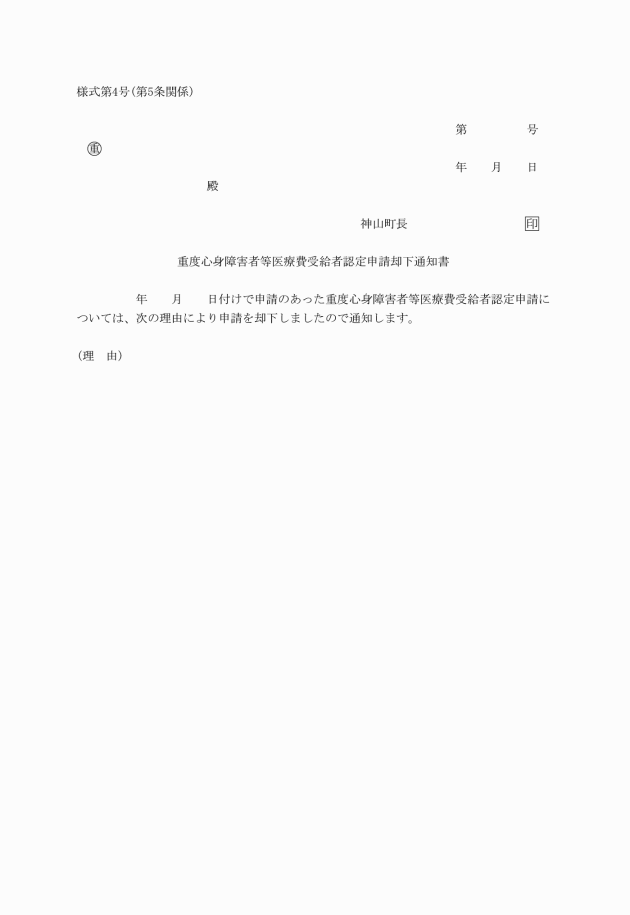

2 町長は、医療費の助成を受ける資格を有しないと認めたときは、受給者認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

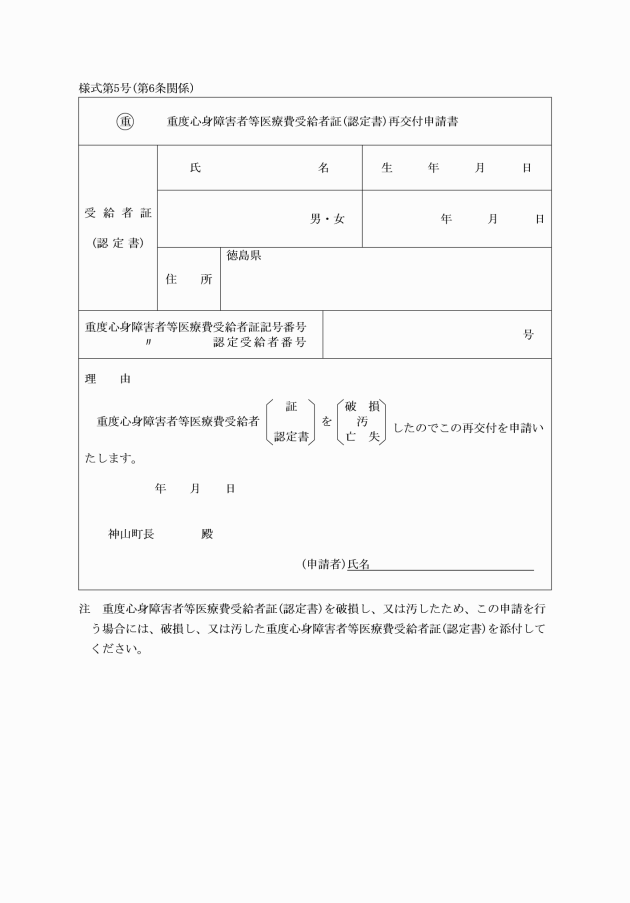

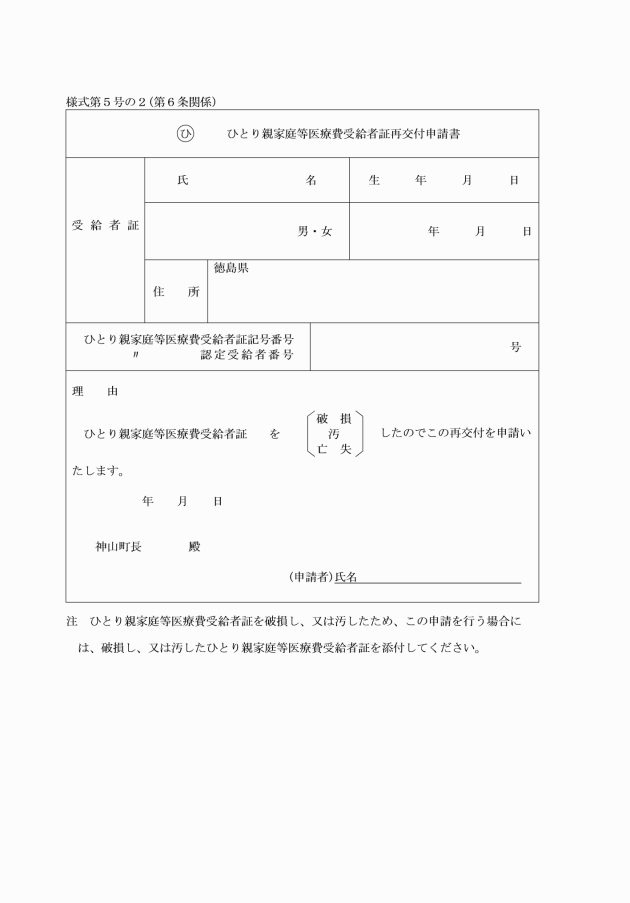

2 受給者証等を破り、又は汚した場合の申請には、前項の申請書にその受給者証等を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証等の再交付を受けた後、失った受給者証等を発見したときは直ちに、これを町長に返還しなければならない。

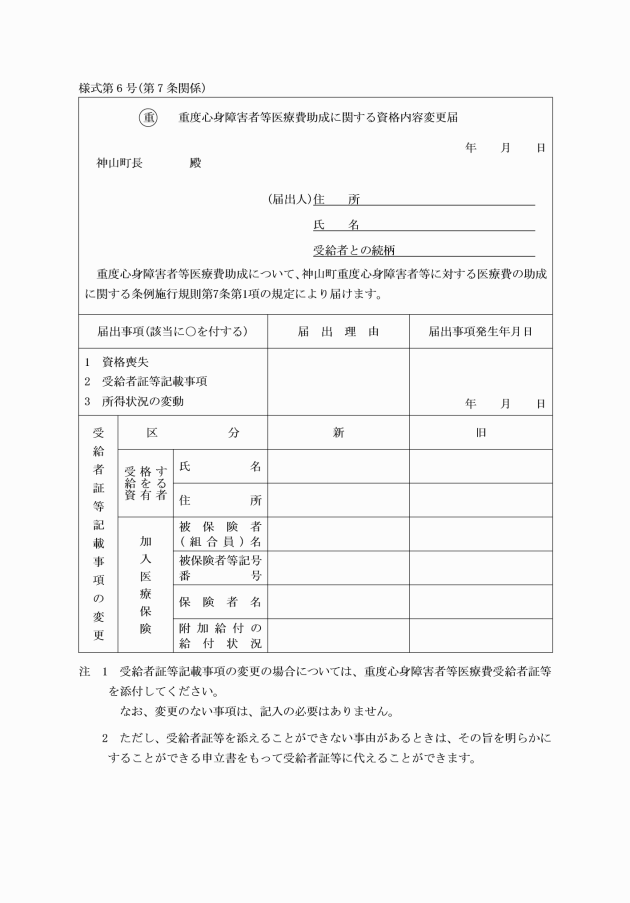

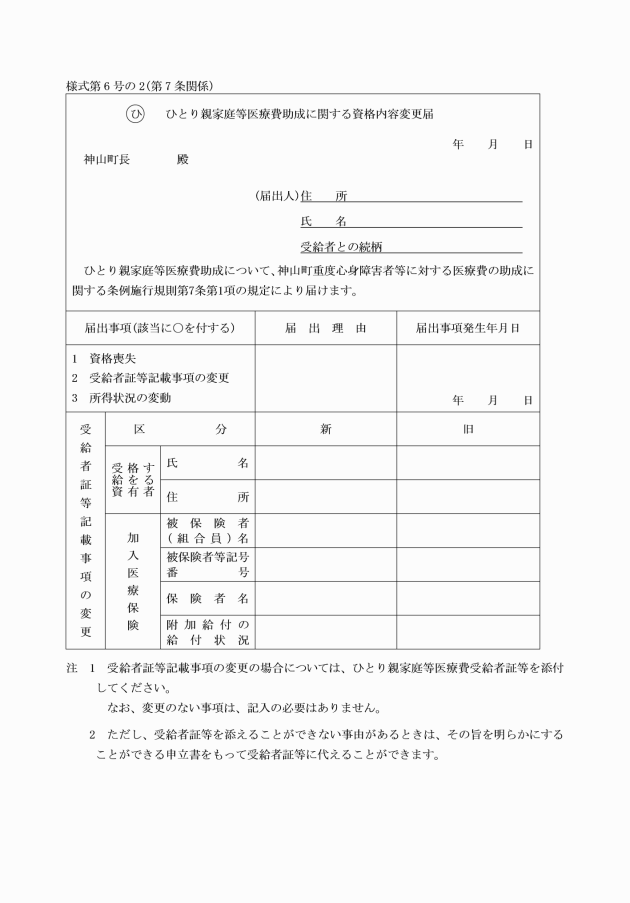

(1) 助成対象者の居住地・氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名

(4) 社会保険の種類

(5) 附加給付

(6) 資格喪失

(7) 所得状況の変動

2 前項の届書には、受給者証等を添えなければならない。ただし、受給者証等を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって、これに代えることができる。

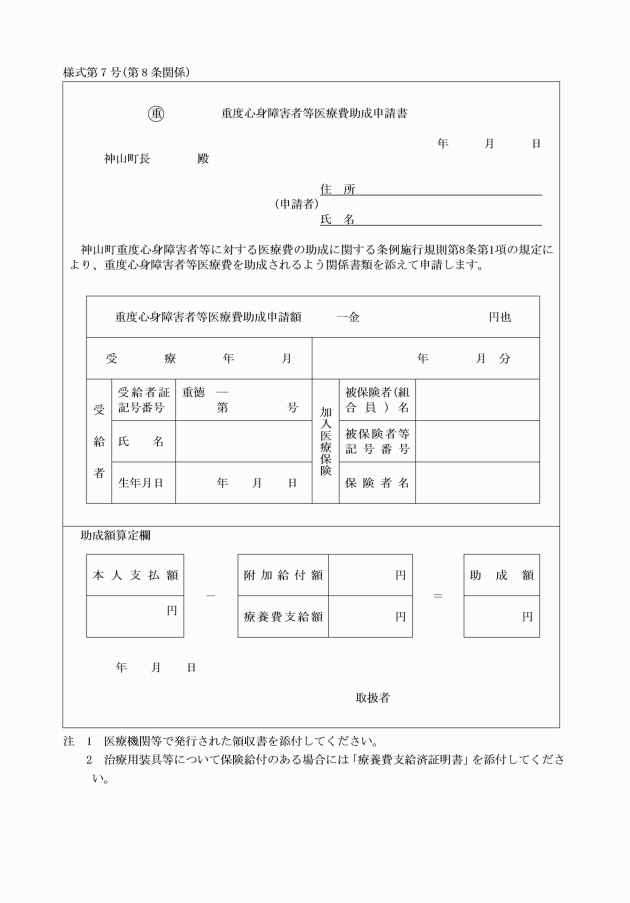

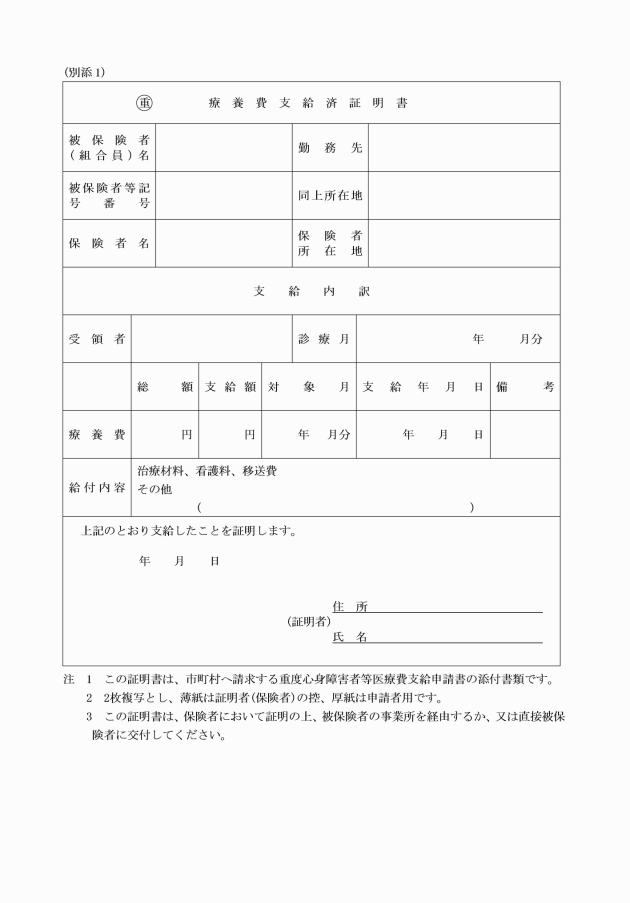

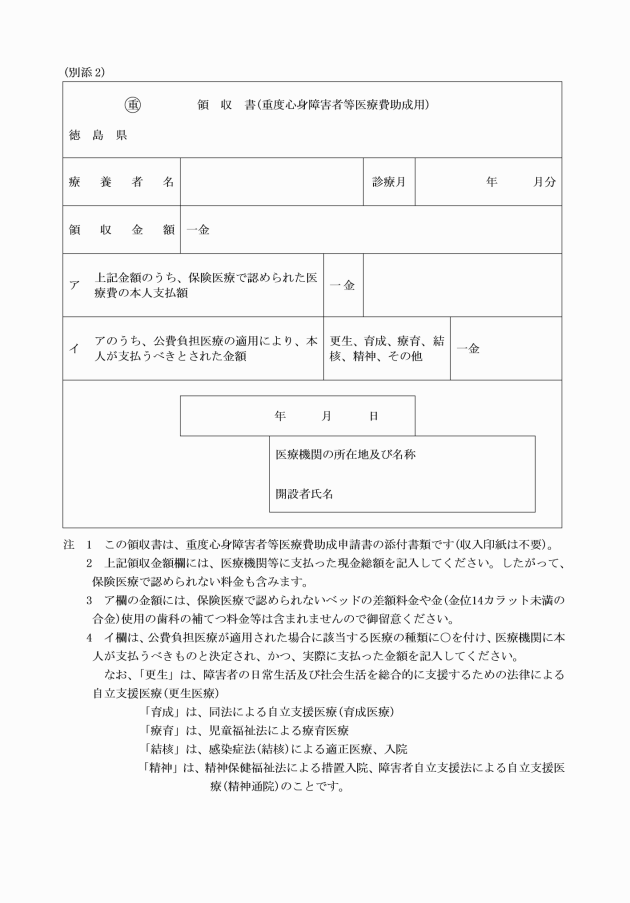

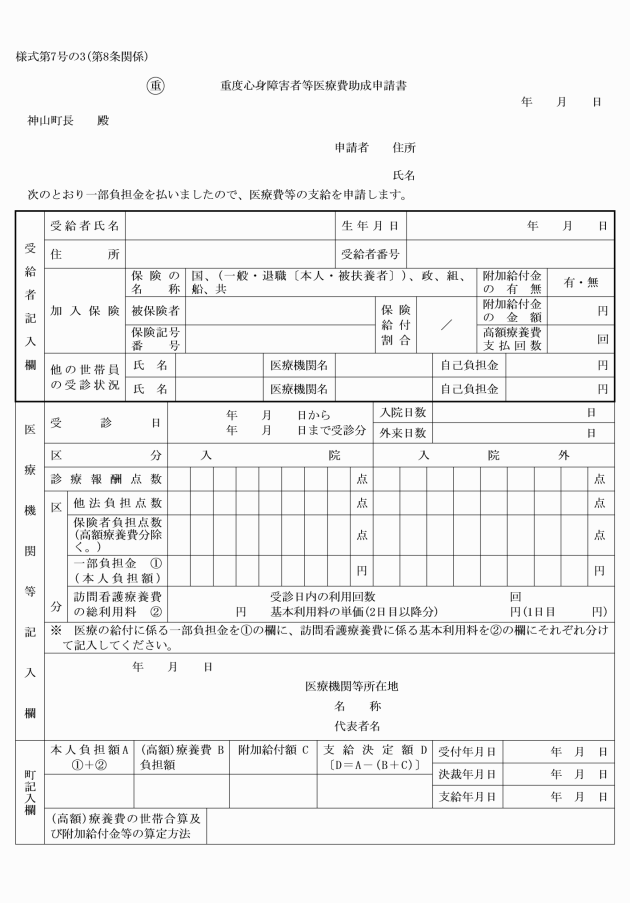

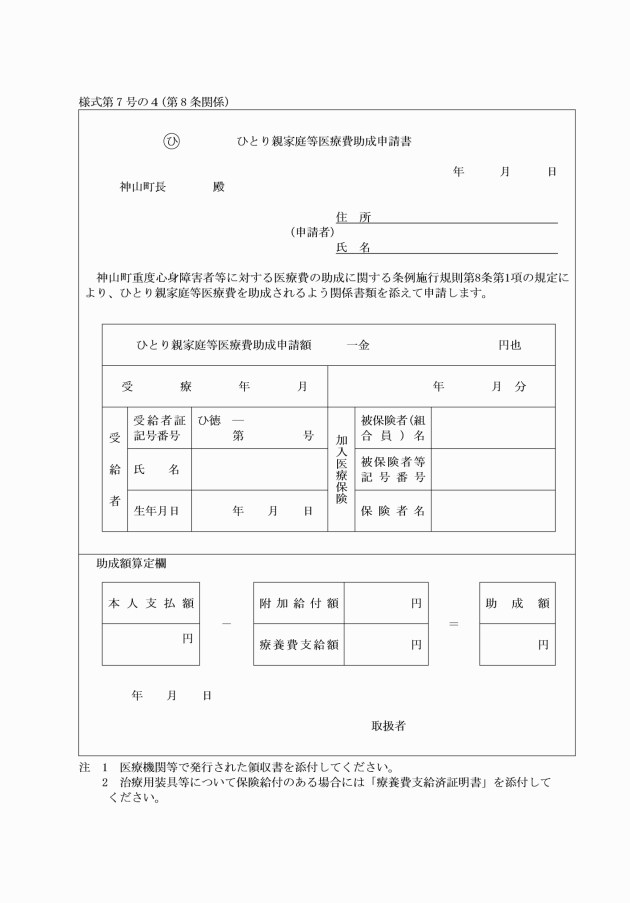

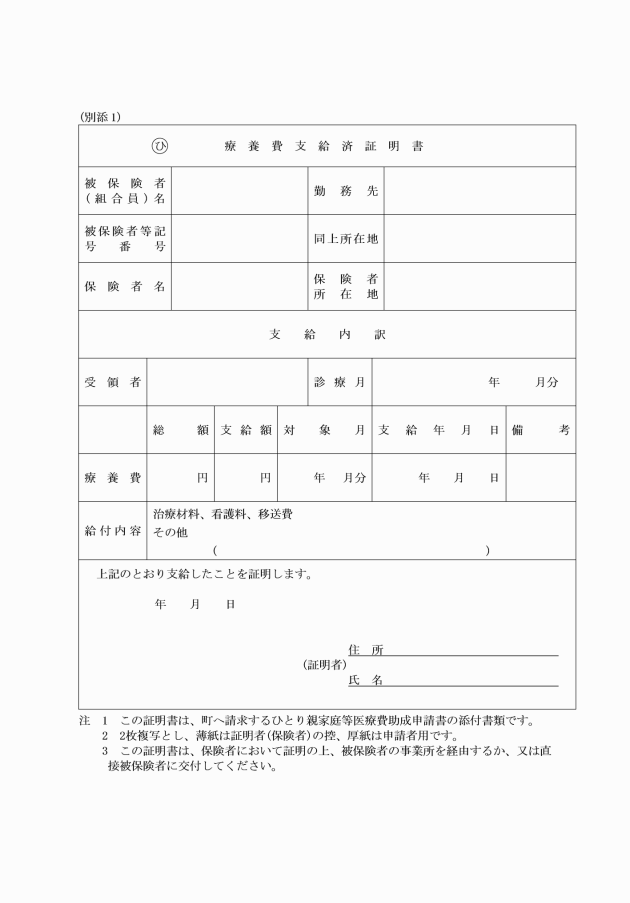

2 条例第2条第1項第2号に定める要件を具備する重度心身障害者等が医療費の助成を受けようとするときは、重度心身障害者等医療費助成申請書(様式第7号の3)を町長に提出しなければならない。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による療養費の対象となる療養を受けた場合

(3) 高齢者医療確保法の規定による療養費の対象となる療養を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(保険医療機関等)

第11条 条例第3条第4項に規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(受給者の確認)

第12条 保険医療機関等は、受給者から診療を求められたときは、その者の提出する受給者証等によって受給者であることを確めるものとする。

(添付書類の省略等)

第15条 町長は、この規則の規定により、申請書等に添えて提出する書類で、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

2 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めたときは、この規則の規定により申請書等に添えなければならない書類を省略し、又はこれにかわるべき他の書類を添えて、提出させることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第16条 町長は、医療費の助成に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者、請求者又は届出人に通知するものとし、医療費の全部又は一部につき不支給処分をしたときは、その理由を附記しなければならない。

附則

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第8号)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

2 昭和52年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

附則(昭和53年規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規則による様式に相当する改正前の神山町ねたきり老人等に対する医療費助成条例施行規則に定める様式の名称変更に係るものについては、昭和58年7月1日から施行するものとする。

附則(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から、同条第2項の改正規定は、同年7月1日から適用する。

附則(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第2項の改正規定は昭和61年7月1日から、同条第3項の改正規定は昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

附則(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

附則(平成4年規則第6号)

1 この規則は公布の日から施行する。

2 改正後の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項の規定は平成4年7月1日から適用する。

附則(平成5年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項の規定は平成5年7月1日から適用する。

附則(平成6年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は平成6年7月1日から適用する。

附則(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、様式第2号から様式第2号の3の規定については、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成7年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は、平成7年7月1日から適用する。

附則(平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、規則第2条第3項のうち、金額の改正については平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は、平成8年7月1日から適用する。

附則(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

附則(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年7月1日から適用する。

附則(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。ただし、改正前の様式第7号の4については、当分の間使用することができるものとする。

附則(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現存する改正前の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号、様式第2号の2及び様式第2号の3による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第1号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の規定により交付を受けている75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者(高齢者医療確保法第50条第2号の政令に定める程度の状態にあるものに限る。)の受給者証等については、平成20年3月31日限り、その効力を失うものとする。ただし、同日以前の医療費について、神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神山町条例第18号)による改正前の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条の助成を受ける場合は、この限りでない。

3 町長は、この規則の施行の日において、前項に規定する者が高齢者医療確保法第50条に該当することを確認したときは、受給者証を交付するものとする。この場合においては、第3条の規定による申請は要しない。

4 第2項に規定する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)がその者の有する受給者証等の有効期間において第3条の規定による申請を行う場合には、同条の規定にかかわらず、神山町長は、加入医療保険に関するものを除き、申請書の記載の一部を省略し、又は書類の提示若しくは添付を省略させることができるものとする。

5 この規則の施行日前に行われた重度心身障害者等に対する医療に係る医療費助成の手続については、なお従前の例による。

附則(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の様式第1号の2、様式第2号の3、様式第2号の5、様式第7号の3、様式第7号の4及び様式第12号から様式第15号までに相当する改正前の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の様式第1号の2、様式第2号の3、様式第2号の5、様式第7号の3、様式第7号の4及び様式第12号から様式第15号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の様式第1号の2、様式第2号の3、様式第3号の2、様式第7号の3に相当する改正前の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の様式第1号の2、様式第2号の3、様式第3号、様式第7号の3による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項の規定は、令和元年8月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号、様式第5号から様式第7号まで、様式第7号の3及び、様式第11号から様式第15号までに相当する同条の規定による改正前の神山町重度心身障害者等に対する医療費の条例施行規則様式第1号、様式第5号から様式第7号まで、様式第7号の3及び様式第11号から様式第15号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項の規定は、令和3年8月以降に受けた医療費の助成について適用し、同年7月以前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第1号、様式第1号の2、様式第5号から様式第7号まで、様式第7号の3、様式第9号から様式第15号まで及びその他様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号、様式第1号の2は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

附則(令和7年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号の2による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年規則第20号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

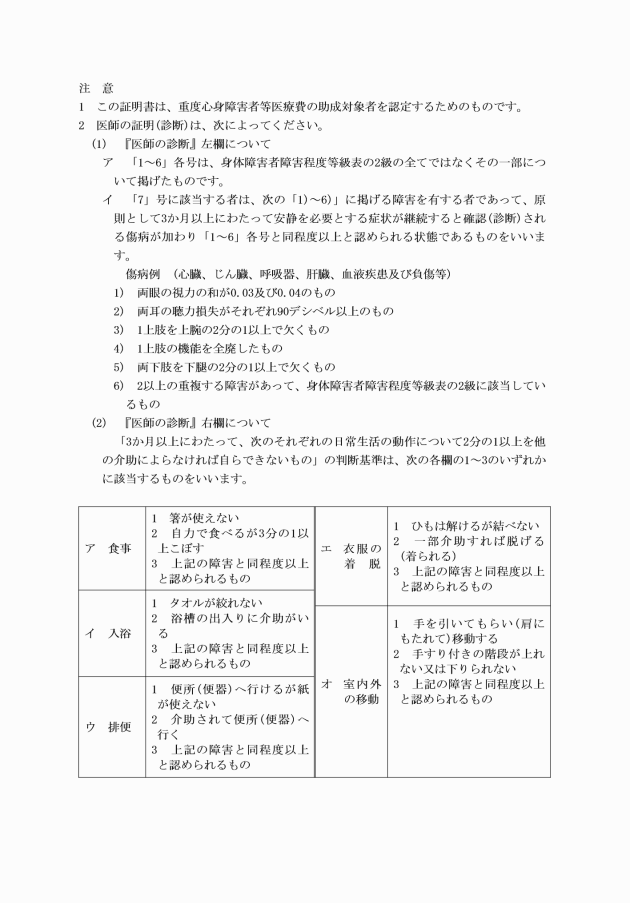

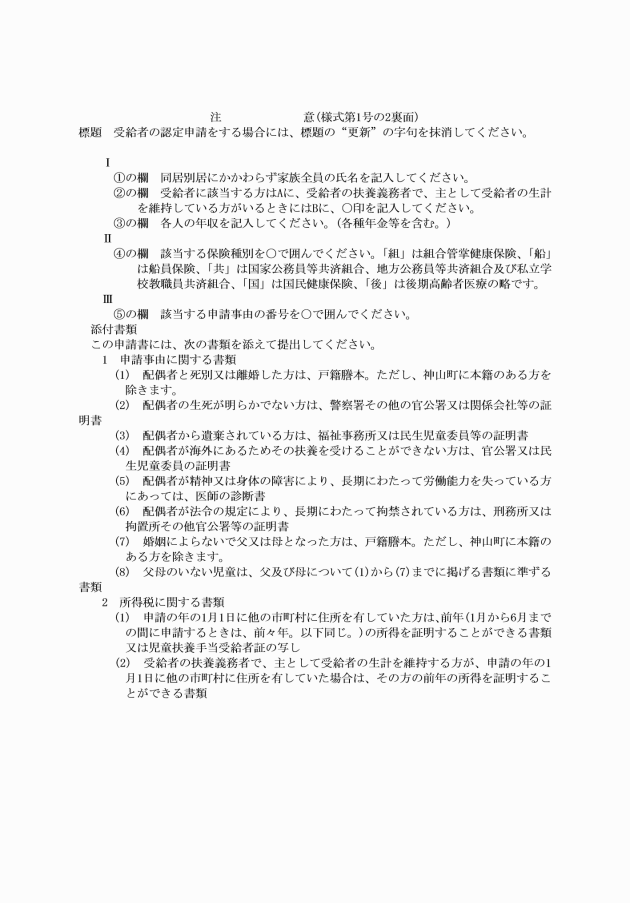

別表第1(第3条関係)

| 重度心身障害者等医療対象者 | 提示書類 | 添付書類 |

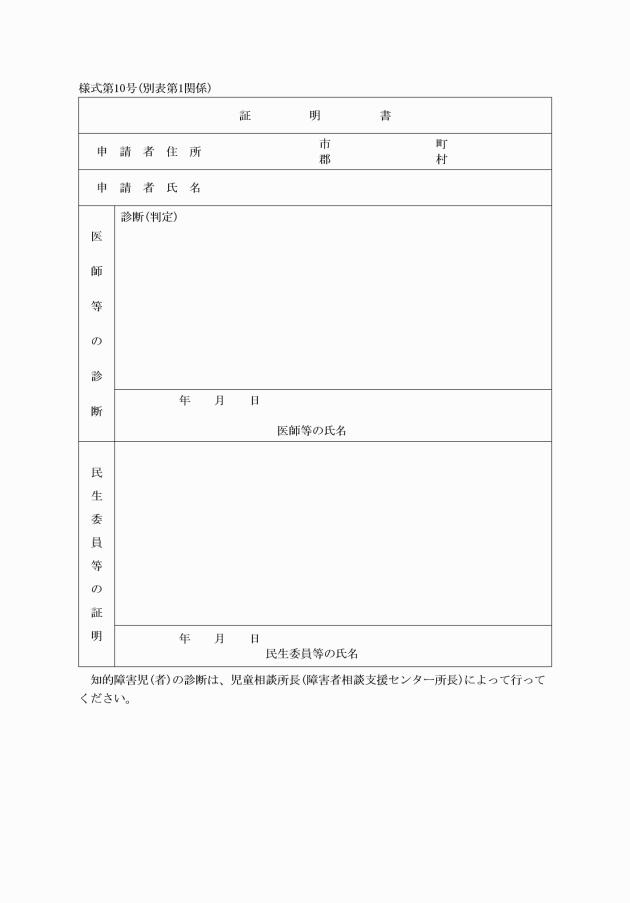

条例第2条第1項第1号に該当する者 | 知的障害者 | 資格確認書 療育手帳 | 1 療育手帳を所持していない者は、児童相談所長等の意見書(様式第10号) 2 その他町長が必要と認める書類 |

身体障害者手帳1級所持者 | 資格確認書 身体障害者手帳 | 1 その他町長が必要と認める書類 | |

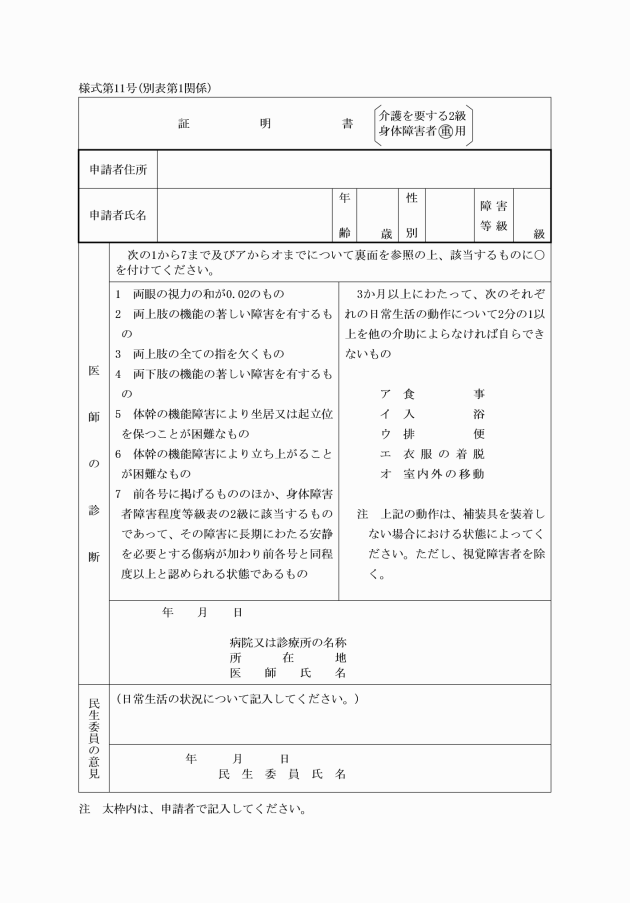

身体障害者手帳2級所持者 | 資格確認書 身体障害者手帳 | 1 医師の証明及び民生委員の意見書(身障2級用)(様式第11号) 2 その他町長が必要と認める書類 | |

条例第2条第1項第2号に該当する者 | 身体障害者手帳2級所持者 | 資格確認書 身体障害者手帳 | 1 その他町長が必要と認める書類 |

重複障害者 | 資格確認書 身体障害者手帳 療育手帳 | 1 療育手帳を所持していない者は、児童相談所長等の意見書(様式第10号) 2 その他町長が必要と認める書類 |

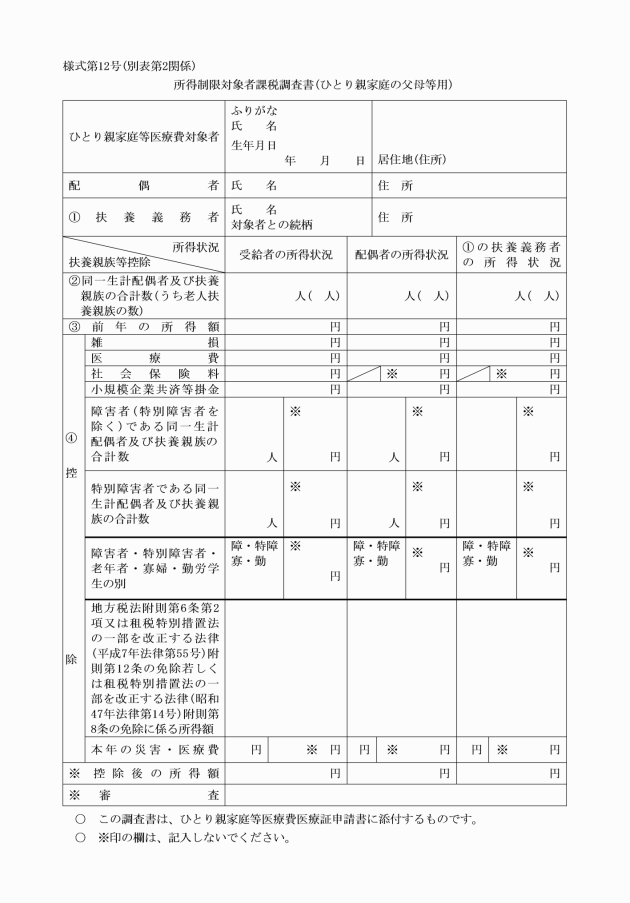

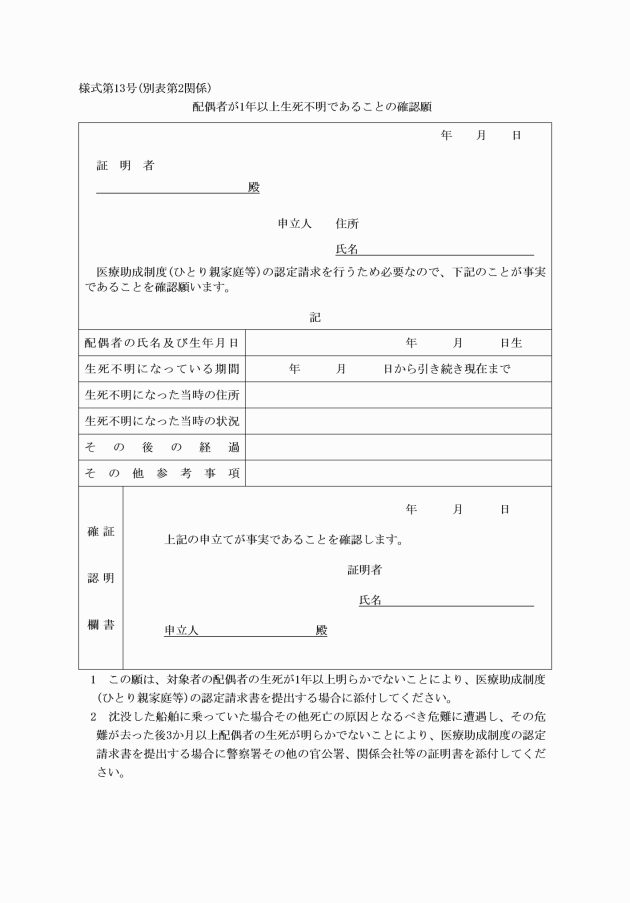

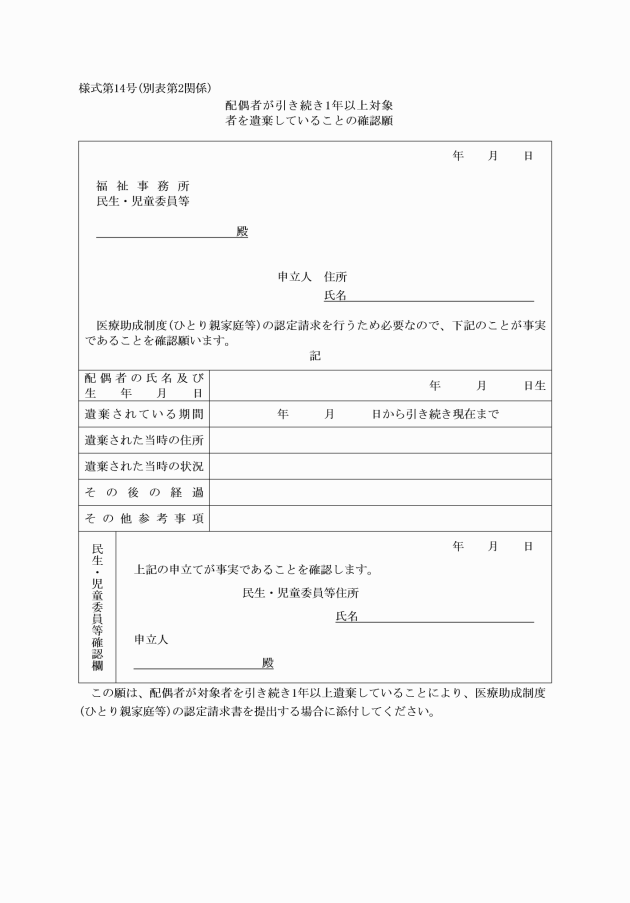

別表第2(第3条関係)

重度心身障害者等医療対象者 | 提示書類 | 添付書類 | |

条例第2条第1項第3号に該当するひとり親家庭の父母 | ①配偶者と死別又は離婚 | 資格確認書 | 1 所得制限対象者課税調査書(様式第12号) 2 戸籍謄本(他町村に本籍のある場合) |

②配偶者の生死が不明 | 〃 | 1 所得制限対象者課税調査書(様式第12号) 2 警察署、その他官公署等の証明書(様式第13号) | |

③配偶者から遺棄されている | 〃 | 1 所得制限対象者課税調査書(様式第12号) 2 福祉事務所・民生委員等の証明書(様式第14号) | |

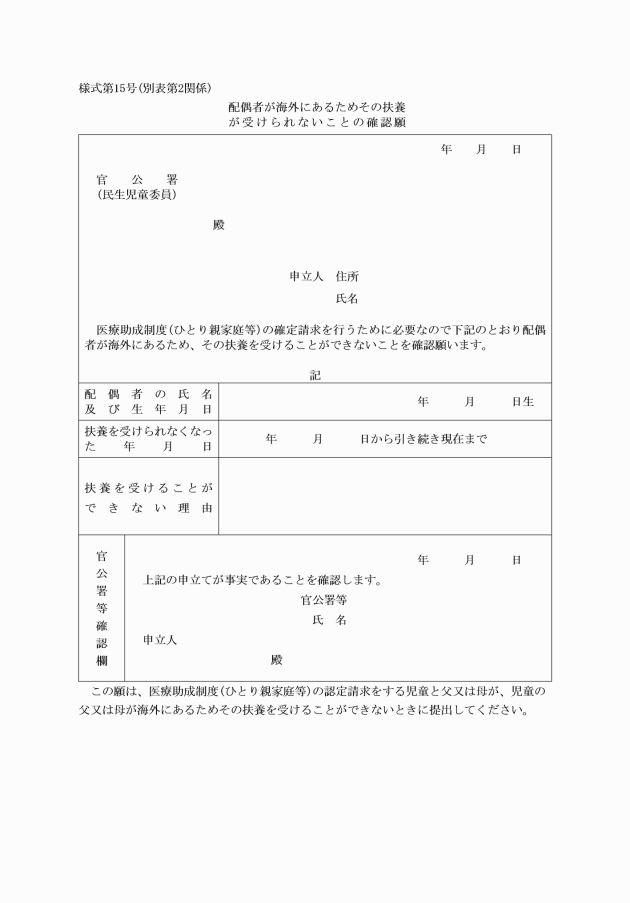

④配偶者が海外にあるため、扶養を受けられない | 〃 | 1 所得制限対象者課税調査書(様式第12号) 2 官公署又は民生委員の証明書(様式第15号) | |

⑤配偶者が精神・身体の障害により、長期にわたり労働能力を失っている | 〃 | 1 所得制限対象者課税調査書(様式第12号) 2 医師の診断書(様式第10号) | |

⑥配偶者が法令により長期にわたり拘禁 | 〃 | 1 所得制限対象者課税調査書(様式第12号) 2 刑務所、その他官公署等の証明書(様式第10号) | |

⑦婚姻によらないで父又は母となった | 〃 | 1 所得制限対象者課税調査書(様式第12号) 2 戸籍謄本(他町村に本籍のある場合) | |

条例第2条第1項第3号に該当する父母のない児童 | 〃 | 1 所得制限対象者課税調査書(様式第12号) 2 上記①から⑦までに準じ、その事実を明らかにする書類 | |

※ 共通的添付書類……その他町長が特に必要と認める書類

様式第7号の2 削除

様式第8号 削除